„Frühling…

In dämmrigen Grüften

Träumte ich lang

Von Deinen Bäumen und blauen Lüften,

Von deinem Duft und Vogelsang…..“ Hermann Hesse

Mehr Fotos von meinen Spaziergängen gibt es auch auf meinem g+-blog

„Frühling…

In dämmrigen Grüften

Träumte ich lang

Von Deinen Bäumen und blauen Lüften,

Von deinem Duft und Vogelsang…..“ Hermann Hesse

Mehr Fotos von meinen Spaziergängen gibt es auch auf meinem g+-blog

Krebs + Psychosomatik /Teil3: Fragen stellen Während ich hier am Schreiben bin, wurde mir ein Buch empfohlen in dem die Ärztin Lissa Rankin wissenschaftliche Beweise für die Selbstheilungskräfte zusammen getragen und ausgewertet hat. „Mind over Medicine – warum Gedanken oft stärker sind als Medizin“, so der Titel des Buches, das nun heute eingetroffen ist. In ihrer Laufbahn als Ärztin hat Dr. med. Lissa Rankin einiges erlebt, was sich mit westlicher Medizin nicht erklären lässt: Gehirn-Aneurysmen, die sich zurückbildeten oder Plaques, die aus Herzkranzgefäßen verschwanden – ohne ärztliches Zutun. Erkrankungen, die laut Schulmedizin nicht behandelbar sind. Für die Ärztin Grund genug, um das Phänomen der Selbstheilung wissenschaftlich zu untersuchen. Rankin fragte sich, „welche Kräfte dieses eigentlich Unmögliche möglich machen – und vor allem: wie?“ Dabei fand sie heraus, dass Heilung mehr mit einer positiven Erwartungshaltung zu tun hat, als bisher bekannt war. Gesundheitsfördernde Entspannungshormone werden freigesetzt, Enzyme können Reparaturprozesse anstoßen, Immunzellen vertilgen Entzündungserreger und freie Radikale werden unschädlich gemacht: „Unser Körper ist also bereit für ein Wunder. Wir müssen ’nur‘ die Voraussetzungen dafür schaffen, dass er seine heilenden Fähigkeiten entfalten kann.“ Dafür, so Rankin, müssen wir unsere Lebensweise überdenken: Bin ich einsam? Stresst mich mein Beruf zu sehr? Was ist mit Geldsorgen? Die Medizinerin rät, den Verstand öfter mal abzuschalten und auf den „inneren Leitstrahl“ zu hören. Für ihre Leser hat sie drei Ratschläge, die das Wohlbefinden steigern: Liebe und Mitgefühl, Dankbarkeit und Kreativität. Zudem: „Warmherzige, offene Beziehungen sowie ein reiches soziales Leben tragen unseren Körper.“ Und das kann die Gesundheit stärker beeinflussen als Ernährung oder Sport, weiß Rankin.( Quelle: Interview mit Lissa Rankin in der happinez-Ausgabe 2/2015).

Zum einen ist es ein Segen, dass nun genügend Studien vorliegen die Zusammenhänge zwischen einer Krebserkrankung, psychischen Faktoren und psychosoziale Hintergründe aufzeigen. Zum anderen birgt es die Gefahr, dass vor allem betroffene Menschen die ohnehin meist allein sind mit sich, ihren Gedanken und Ängsten, dann auch noch Schuldgefühle entwickeln die genau kontraindiziert sind. Fatal sind Hinweise und Ratschläge aus dem engen Umfeld die bewirken, dass der Erkrankte sich zurück zieht und isoliert, sich unverstanden fühlt. Heilungstheorien und Aussagen, dass über positives Denken der Krebs zu besiegen sei, rufen wiederum nur Stress und Ängste hervor. „Positives Denken“ auf Kommando funktioniert eben nicht! Das muß man lernen und da braucht es Unterstüttzung und Begleitung-ob von einem Psychoonkologen, Therapeuten oder einem Coach.

Rückblickend und mit allem, was ich selbst erfahren, erlebt, erprobt und zusätzlich gelesen und gelernt habe, hat mir geholfen was ich als „Psycho-Hygiene“ bezeichne und das ich immer wieder anwende:

• die Erfahrung des Lebendig-Seins erkennen, zulasse und wiederholen

• Somit den Sinn meines Lebens wert schätzen

• wo und von wem werde ich selbst wertgeschätzt? Wo, wann und von wem benutzt? ( beinhaltet manchmal Entscheidungen treffen und Konsequenzen ziehen)

• Glaubenssätze, Regeln und Dogmen entlarven, hinterfragen und aufbrechen

• Persönliche Stressoren erkennen und neue Strategien entwickeln

• Meditation und Yoga

• Mich bewusst und gut ernähren

• Mich viel in der Natur bewegen und meine Sinne schulen

• Mir Zeit nehmen in der Begegnung mit Mensch + Tier – auch mit meinen Kunden!

• Meiner Kreativität Raum geben

Krebs + Psychosomatik /Teil2: Psyche-Gehirn-Körper

Bereits im Jahre 1988 startete die erste große Übersichtstudie (House, Landis + Umberson – „social relationship and health“), die bewies, dass Beziehungen zwischen Menschen wesentlich darüber entscheidet, ob diese krank werden oder gesund bleiben. Es wurde festgestellt, dass das statistische Krankheitsrisiko durch Vereinsamung höher ist als z.B. durch das Zigarettenrauchen. Die Brustkrebspatientinnen in den Randzonen von Chicago ( siehe Teil 1) sind dafür ein trauriger Beweis. „Psychische Einflüsse und seelische Erlebnisse werden vom Gehirn in bioelektrische Impulse und in die Freisetzung von Nerven-Botenstoffen umgewandelt. Das Gehirn macht aus dem psychischen also einen biologischen Vorgang“, beschreibt Prof. Joachim Bauer die Zusammenhänge („Das Gedächtnis des Körpers“, als Taschenbuch erhältlich!) Das Hirn sendet Signale aus, stimuliert Nervenzellen und zahlreiche Körperorgane und kann dort zu Veränderungen der Genaktivität führen. Unsere Gene sind also keine „Eigenbrödler“, sondern stehen in ständigem Kontakt zur Umwelt. Im Hinblick auf die Genregulation und die jeweils oft notwendige Anpassung auf Umwelteinflüsse und Situationen ist dies auch eine durchaus wichtige Fähigkeit des Körpers.

Da wir alle Individuen sind, hat auch jeder eine individuelle Stressreaktion entwickelt – und zwar aus zumTeil sehr frühen Erfahrungen. Jede neue Streßsituation wird neu bewertet – in Sekundenbruchteilen, unbewusst und nicht steuerbar, werden Alarmzentren im Gehirn ausgelöst. Dieses greift auf individuelle Vorerfahrungen zurück, die in Nervenzell-Netzwerken abgespeichert sind. Es ist nachgewiesen, dass frühe Erfahrungen von Stress später eine erhöhte Empfindlichkeit auf Stresserlebnisse zur Folge haben. Ein stabiles, geschütztes biologisches Streßsystem dagegen zeigen Menschen, die nach der Geburt die Erfahrung von sicherer Bindung zu Bezugspersonen machen konnten. Der Kreis schließt sich – wieder sind wir beim Thema Beziehung und Bindung. „Nenne irgendjemand irgendeine Krankheit, bei der psychosoziale Einflüsse nicht ihre Entstehung, den Verlauf und die Bewältigung beeinflussen können“ so Michael Wirsching, Professor an der Uni Freiburg. Er führt neben anhaltender, schwerwiegender Belastung als eine der Gründe für die Krankheitsanfälligkeit auch die Lebensumstände und Lebenssituation zu Krankheitsbeginn an – und zwar im Hinblick auf eine spezifische, subjektiv bedeutsame krankheitsauslösende Situation. „Wenn die Lebenssituation zu Krankheitsbeginn (nicht zum Zeitpunkt der Diagnose!) von subjektiv empfundener Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit bestimmt war, ist es desto wahrscheinlicher, dass psychosomatische Faktoren entscheidenden Anteil an der Erkrankung haben.“ ‚

Verluste und Trennungen, Beziehungsabbrüche und Zurückweisungen werden als psychischer und sozialer Einschnitt erlebt, erzeugen auf der Gefühlseben Trauer, Wut, Zorn oder Hilflosigkeit und der Körper reagiert mit Streßsymptomen wie Herzklopfen, Herzrasen, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit.Der Focus ist dabei nicht nur auf Partnerschaft und Familie gerichtet sondern auch auf Bezugssysteme wie Freunde, Arbeitskollegen, ähnliche soziale Gruppen wie Sportgruppen oder den „Stammtisch“. Heftige, immer wieder kehrende oder anhaltende Gefühle behindern unser Immunsystem. Bei erhöhtem Cortisol-Wert im Blut nimmt die Anzahl und Funktionstüchtigkeit der Abwehrzellen deutlich ab – mit Zeitverzögerung. Aber – und das ist eine Chance! – es funktioniert auch umgekehrt! Momente der Lebensfreude und des Glücks, der Entspannung und Meditation bringen uns nicht nur in eine Balance sondern wirken sich positiv aufs Immunsystem aus.

Die logische Frage, die ich mir damals stellte, war also: was habe ich erlebt, circa vier bis fünf Jahre zuvor? Anhand der Biologie meines Tumors konnte ich in etwa davon ausgehen, daß er um das Jahr 2000 herum entstanden ist. Ich mußte nicht lange überlegen – drei belastende Sequenzen in dieser Zeit wurden sofort präsent! Nun konnte ich diese aber nicht mehr verändern oder in der Zeit zurückgehen. Aber ich hatte den Zusammenhang zwischen Erlebnis und meinem individuellen Verarbeitungsprogramm, dass lautete „weiter machen wie bisher, du bist ja stark„. Ich konnte mir jetzt die Fragen stellen: wie sehe ich die Situationen heute,mit etwas Abstand? Wo hat auch meine Stärke ihre Grenzen? Wo finde ich mich heute wieder, wo werde ich gesehen als diejenige, die ich bin? Und: wie ist mein Lebensumfeld? Was muß verändert werden? Ich erkannte schnell, dass ich in meinem damaligen Lebensumfeld – unbewußt – permanent an diese Situationen erinnert werde. Mein Jahr der Therapien war eine Art „Sabbatical“, indem ich mich tatsächlich wieder fand – in meiner Kunst,meinem Wesen,meinem Sein. Zwar noch nicht in meinem Körper, der hat mir währen der Antihormonellen Therapie sehr übel mitgespielt – aber Geist und Seele stabilsierten sich. Ich entschloß mich, umzuziehen. Näher an die Berge, an den Chiemsee ran -nach dem Motto „… Wohl an denn Herz, nimm Abschied und gesunde…“ „Chiemseelig“, Lochkamera -Langzeitbelichtung, 2005; © Michaela Dreier

„Chiemseelig“, Lochkamera -Langzeitbelichtung, 2005; © Michaela Dreier

Krebs + Psychosomatik /Teil1: Stress + Einsamkeit. As ich vor zehn Jahren die Diagnose Brustkrebs erhielt, war meine Frag nicht “Warum ich? “ sondern: „was hat´s mit mir zu tun?“ Nach einer 5 jährigen Ausbildung zur Kunsttherapeutin mit psychoanalytischem Hintergrund und über 600 Stunden Praktikum in entsprechenden Einrichtungen war dies naheliegend. Die Psychosomatik stellt die Frage, ob und welche psychischen Faktoren die Entstehung und den Verlauf körperlicher Krankheiten beeinflussen können. Den Krebs bzw. Tumor begriff ich von Anfang an als Teil von mir, woraus die Frage resultiert: wie kam´s dazu? Als ich vor neun Jahren nach Traunstein zog, hielt ich einen Vortrag mit dem Titel „Diagnose Krebs – was dann?“. Schon damals legte ich einen Focus auf das Thema „Stress“ und seine Auswirkungen auf das Immunsystem. Damals sagte die Medizin noch, dafür gäbe es keine Beweise. Heute aber gibt es natur- und sozialwissenschaftlich exakte Studien die die Auswirkung von Einsamkeit und Stress sowie von Erschöpfung auf das Immunsystem belegen.

Für ein gesundes Immunsystem ist ein Kopierfehler bei einer Zellteilung kein Problem – der Fehler wird erkannt und die fehlgeleitete Zelle eliminiert. Wann aber funktioniert dieses Reparatursystem nicht mehr? – Zum Beispiel bei Dauerstress der oft unweigerlich in einem Ohnmachtsgefühl endet. In plötzlichen Stressmomenten aktiviert das Gehirn ein archaisches Notfallprogramm, die Optionen Angriff oder Flucht lassen das Immunsystem auf Hochtourenlaufen.Enorme Kräfte und Leistungsfähigkeit werden aktiviert. Anders beim Dauerstress und der Ohnmacht: es kommt zu einer Erstarrung, die körpereigene Abwehrstrategie bricht zusammen. Darin liegt zusätzlich die Gefahr des Diagnoseschocks: ein ohnehin schon wenig aktives Immunsystem liegt dann völlig brach. Aber erst jetzt hat man exakte wissenschaftliche Studien dazu, denn das Immunsystem reagiert mit Zeitverzögerung: emotional einschneidende Alltagsereignisse sind erst 90 Stunden später messbar, erst dann wirken sich die Stressoren körperlich aus und deutlich erhöhte Entzündungsparameter werden meßbar. Glücksmomente bewirken das Gegenteil – und sind ebenfalls erst einige Tage später in Form erhöhter Abwehrzellen messbar.

Was alles macht uns Stress? Allein sein und Einsamkeit z.B.! Martha McClintock vom „Institute for Mind and Biology“ in Chiacago isolierte Mäuse, die zwar ihre Nachbarn sahen aber keinen Kontakt zu ihnen hatten. Die einsamen Mäuse hatten eine 40% geringere Lebenserwartung als die anderen, Brustkrebs war bei den weiblichen Mäusen die häufigste Erkrankung, der zudem 8mal schneller wuchs als in den Vergleichsgruppen. Die Forscherin wies nach, dass die Stresshormone einen Gendefekt in den Zellen des Hirngewebes verursachten. Somit war biologisch bewiesen, dass Kontakt zu anderen und das soziale Umfeld eine entscheidende Rolle spielt. Auch bei alleinlebenden Frauen in den Armenvierteln von Chicago wurde eklatant häufig Brustkrebs festgestellt, zudem eine Form die schwer zu behandeln ist: „Tripple negativ“. Untersuchungen zeigten bei diesen Frauen einen deutlich veränderten Stoffwechsel, begründbar durch die Angst der Frauen in der Nacht, die deshalb über lange Zeit keine Tiefschlafphasen mehr hatten. Die daraus resultierende chronische Erschöpfung gekoppelt mit Angstzuständen legte das Immunsystem lahm. Forschungen zur Selbstheilung belegen, dass diese nur im Austausch mit anderen Menschen, also in der sozialen Interaktion, in Gang gesetzt wird. Es braucht das Vertrauen zum Arzt und zu der behandelnden Person damit sich die Zellen auf neuronaler Ebene verändern. Der Placebo-Forscher Prof. Benedetti wies nach, dass Überzeugung, Glaube und Zuversicht einen unmittelbaren Einfluss auf die Neuronen im Gehirn haben – aber immer nur in Kombination mit dem behandelnden Arzt und Therapeuten.

Ich war damals bereits im Umbruch – nach dem Motto „lieber ganz allein als einsam zu zweit“. Gleichzeitig gab es ein tragfähiges, soziales Netzwerk – Freunde, wirklich gute Freunde! Freunde, die fragten „was machst du?“ anstatt zu fragen „wie geht’s dir?“. Die Ärztin in der Strahlenabteilung sagte „suchen Sie sich eine Busenfreundin“ – gut dass ich schon welche hatte! (An dieser Stelle liebe Grüße nach Kalifornien, Altötting und Innsbruck!)

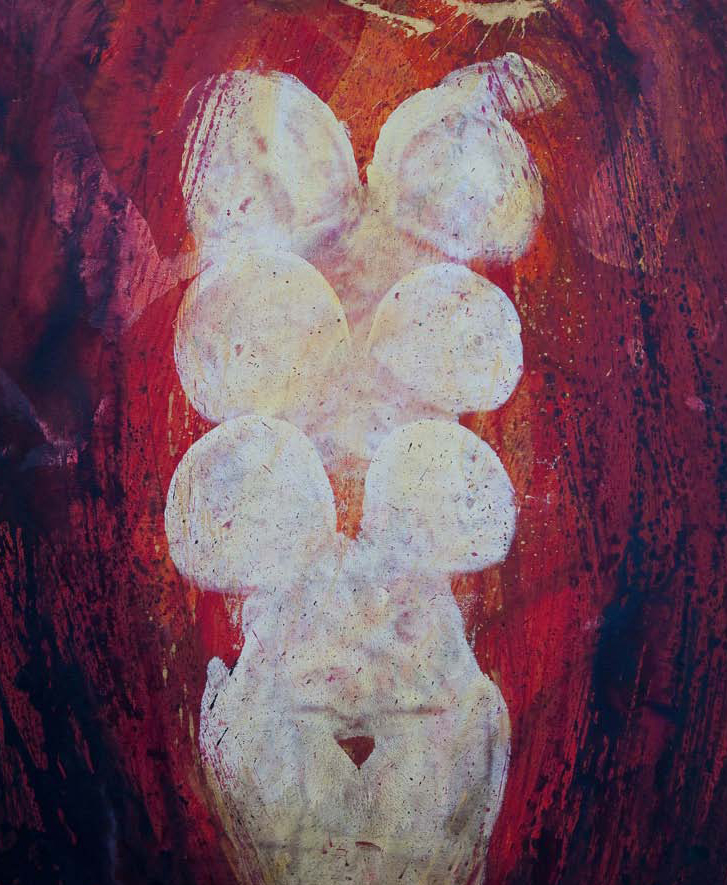

„Herrscherin“, Acryl auf Leinwand, © Sabine Penzenstadler, bin-art

„Herrscherin“, Acryl auf Leinwand, © Sabine Penzenstadler, bin-art

Ich habe auf dem Blog der Selbsthilfe über das „Martyrium der Hl. Agatha“ geschrieben. Bei den Recherchen bin ich auf allerlei Querverbindungen gestoßen – von „Imbolc“, dem irischen Lichtfest zur irisch-keltischen Lichtgöttin Brigid, weiter zu Demeter und dem katholischen „Lichtmess“. Alles ist ineinander verwoben, wurde weiter gegeben über viele Generationen. Gemein ist all den Gedenktagen und Festen, dass diese genau zwischen der Winter- und Frühjahrssonnwende liegen, wenn die Tage sichtbar und spürbar länger werden. Und dies ein Beweis für berechtigte Hoffnung und Zuversicht und somit den Glauben ist. Glaube –was ist das? Woran Glaube ich? Was und wem Glaube ich? – „ Ein zutiefst menschliches Thema das immer auch philosophisch zu betrachten ist und nicht nur ein religiöses Phänomen darstellt“. Elisabeth von Samsonow bringt es in einer ihrer Abhandlungen auf „Studio Elektra“ auf den Punkt: „… Menschen sind Wesen die unglaublich gerne ein wundervolles Geschenk machen: sie schenken Glauben! Und sie tun dies, indem sie auf Dinge reagieren, die in ihnen eine Resonanz erzeugen…“

Was also erzeugt Resonanz in mir? Was fällt auf einen fruchtbaren Boden? Geschliffene Rhetorik oder Inhalte? Aber liegt darin auch Wahrheit?

Die Philosophie nach Plato sucht nach der „unveränderlichen Wahrheit“ und nur ein ganz kleiner Teil einer Geschichte sei tatsächlich wahrheitsfähig, so Plato. Der Rest? – Ist Meinung, Glaube, Überzeugung. Im Mittelalter versuchte man, das Glaubensgebiet mit dem Wissensgebiet in Deckung zu bringen, die Scholastik entstand. Deren Scheitern ist hinlänglich bekannt.

Wissen, Wahrheit und Glaube sind offenbar nicht in Deckung zu bringen. „…Daher wuchert der Meinungsmarkt mehr denn je, denn der Mensch hat weiterhin Glauben zu verschenken und diesen Glaubensakt erlebt und praktiziert er mit Hingabe.“ Zur Hingabe kommt die Vorstellungskraft hinzu, der Mensch malt sich im wahrsten Sinn des Wortes etwas aus, stellt sich den Inhalt einer Erzählung in Bildern vor, es entstehen neue, eigene Welten, Wunschvorstellungen – die nicht immer etwas mit bereits gemachten Erfahrungen zu tun haben. Der eigene, kreative Prozess, den Glaube und Hingabefähigkeit in Gang setzen, lässt mich nicht nur in Resonanz gehen sondern ich werde selbst Teil der Geschichte, bin ein Kapitel oder die Fortsetzung davon –und aus ist es mit der „Neutralität“, Logos und Vernunft haben da keinen Platz mehr. Umso mehr suche ich nach Zeichen der Bestätigung im Außen – nach dem Licht im Dunkeln, dem Funken der Wahrheit.

„Glaube ist die Kraft, die unsere Imagination steuert und uns in die Zukunft hinein führt“ ein wunderbarer Satz von Elisabeth von Samsonow. Denn: somit gestalte ich selbst diese Zukunft. Ob ich will oder nicht – die Verantwortung liegt bei mir! Wieviel Vorstellungskraft, Glaube, und Hingabe ich in eine Geschichte, eine Idee investiere liegt an meiner Resonanzfähigkeit auf die Dinge und an meinen Spiegelneuronen. Letztere ermöglichen mir Empathie und Imitation. Ob die Imitation ein reines „Nachmachen“, ein blindes und unreflektiertes Nachfolgen bleibt oder ein kognitiver Lernvorgang ist, hat meines Erachtens nichts mit medialen Modellen und vorgelebten Bildern zu tun sondern ist – wiederum – abhängig von meinen eigenen kreativen Fähigkeiten der Veränderung und Umwandlung. Egal ob ich etwas „Er-Schaffe“ oder Umwandle – ich löse etwas auf, er-löse es und mache es heil. Da sind wir wieder mitten im „Glaubensbekenntnis“ – allerdings in unserem ureigenen, selbstverantworteten. Dass dies bis zur Selbstheilung führen kann zeigt dieser Film – gemeint ist dann das „Wunder Heilung“.

„Zentrierung“,Sensograph-Zeichnung, © Michaela Dreier

Heute ist Weltkrebs-Tag. Die Redaktion der Bayern-Welle kontaktierte mich deswegen gestern für ein Interview, das heute im Lauf des Tages gesendet wird. Am meisten hat die Redakteurin wohl verwundert, dass ich nicht ins Jammern verfiel. Da paßt es ganz gut, dass der Weltkrebstag eben speziell für Aufklärung sorgen will:

„Am 04. Februar 2015 soll mit dem Weltkrebstag eine der häufigsten Todesursachen in das Bewusstsein der Bevölkerung rücken. An diesem Tag stehen die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen im Mittelpunkt. Ausgerufen wurde der Aktionstag 2007 von der Welt-Krebsorganisation UICC. Jährlich beteiligen sich verschiedene Mitgliedsorganisationen an verschiedenen Aktionen. Ihre Bemühungen zielen darauf ab, über Themen rund um die Krankheit Krebs zu informieren. Am Weltkrebstag geht es Gesundheitsorganisationen, Unternehmen sowie öffentlichen Institutionen in erster Linie um die Aufklärung und Beseitigung von Halbwissen. Hierfür werden Projekte durchgeführt an denen häufig auch Prominente mitwirken. Diese werben vor allem für die regelmäßige Krebsvorsorge. Je früher eine Krebserkrankung diagnostiziert werden kann, desto besser sind die Aussichten auf eine Heilung. Nach Angaben der UICC erkranken weltweit jährlich über 12 Millionen Menschen an Krebs und etwa 8 Millionen sterben an den Folgen. In Deutschland erkranken etwa 2000 Kinder im Jahr an Krebs, Leukämie zählt hierbei zu den häufigsten Krebsarten.“ (Quelle: http://www.kleiner-kalender.de/event/weltkrebstag/0194c.html)

Die Situation von Brustkrebs: In Deutschland erkranken derzeit jährlich ca 72.000 Frauen an Brustkrebs, hinzu kommen noch etwa 6.500 „in situ Tumore“. Brustkrebs stellt mit Abstand die häufigste Krebsneuerkrankung bei Frauen dar. Sie ist für 32,1 Prozent aller Krebsneuerkrankungsfälle bei Frauen verantwortlich. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 65 Jahren und damit 4 Jahre unter dem mittleren Erkrankungsalter bei Krebs gesamt. Etwa jede vierte betroffene Frau ist bei Diagnosestellung jünger als 55 Jahre, jede zehnte noch keine 45 Jahre alt. Die aktuellen Neuerkrankungs- und Sterberaten liegen in den neuen Bundesländern im Vergleich zu den alten immer noch um etwa 25 % niedriger.(Quelle: www.komen.de) In Zahlen heißt das: jährlich sterben ca. 17.000 Frauen an den Folgen von Brustkrebs. Denn die Frauen sterben ja nicht an dem Tumor in der Brust, sondern wenn sich die Stammzellen des Brusttumors unkontrolliert ausbreiten und lebenswichtige Organe befallen.

Trend: In 2008 erkrankten etwa doppelt so viele Frauen an Brustkrebs wie noch 1980, die altersstandardisierte Erkrankungsrate stieg seitdem um etwa 50 %. Trotz der gestiegenen Erkrankungszahlen sterben heute weniger Frauen an Brustkrebs als noch vor 20 Jahren. Die Überlebenschancen haben sich durch Fortschritte in der Therapie deutlich verbessert.

Prognose : Die relative 5-Jahres-Überlebensrate für Brustkrebspatientinnen in Deutschland wird derzeit mit 83 bis 87 Prozent angegeben. Ende 2006 lebten in Deutschland etwa 273.000 Frauen mit einer bis zu 5 Jahren zurückliegenden Brustkrebs-Diagnose (5-Jahres-Prävalenz). (Quelle:www.komen.de)

Der Schwerpunkt bei der Bekämpfung von Wissenslücken und Fehlinformationen liegt am Weltkrebstag auf folgenden vier Mythen: Krebs ist ein Thema, über das nicht geredet werden muss; es gibt keine Warnzeichen, an denen eine Krebserkennung frühzeitig zu erkennen ist;gegen Krebs kann nichts unternommen werden; bei einer Krebserkrankung gibt es keinen Anspruch auf Hilfe. Diese und andere Fehlinformationen versuchen die Helfer am Weltkrebstag durch Aufklärung zu berichtigen, denn jeder Mensch ist während seines Lebens direkt oder indirekt von Krebs betroffen.

Morgen ist der Tag der Hl Agatha, die u.a. die Schutzheilige der Brustkrebspatientinnen ist. Mehr dazu morgen- weil ich gerade Agatha-Brötchen backe!

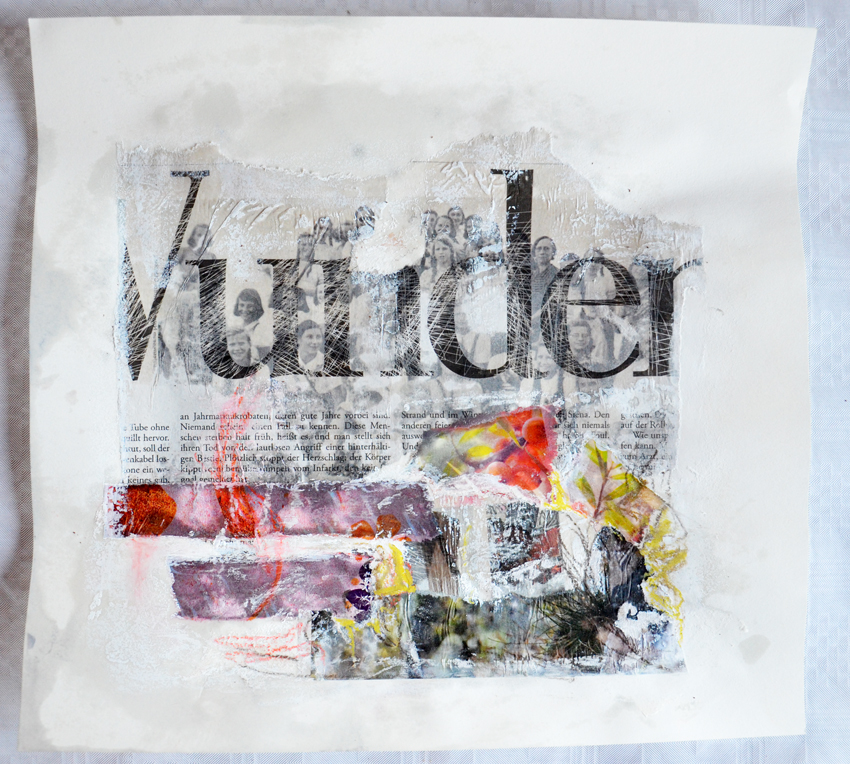

„Wunder“, Mischtechnik mit Wachs auf Papier, ©Michaela Dreier

„Wunder“, Mischtechnik mit Wachs auf Papier, ©Michaela Dreier

2.2.2005 – der Tag der Diagnose jährt sich zum zehnten mal. Noch in der selben Nacht entstand diese Collage:

Mein erster Gedanke „Okay – ich also auch“- keine Panik, kein Schock, mir zog es weder den Boden unter den Füßen weg noch geriet ich in Panik. Nicht weil ich so cool bin, sondern weil ich schon einiges über diesen Krebs wußte. Mir war auch sofort klar, wohin: der Onkologe meiner Großmutter war von der Radiologie aus zu Fuß erreichbar. Also bin ich gleich zu dieser Praxis. Alles weitere war in sich schlüssig. Die OP mußte erst mal 2 Wochen warten -ich hatte eine Ausstellung und Vernisage in Passau im Museum. Denn ich wußte: eine Brustkrebs-Diagnose ist keine Notfallsituation! Also: schön der Reihe nach. Von diesem Tag an sind eine Menge Bilder entstanden, die ganzen Wochen und Monate hindurch. Und am Ende bin ich umgezogen, nach Traunstein. Weil ich ohnehin gerade mein Leben sehr verändert habe, schon im Umbruch und Aufbruch war. Und all meine Entscheidungen die Therapie betreffend ohne Rücksicht auf irgend jemand fällen konnte – nach dem Motto „…Wo meine Füße stehen, ist der Mittelpunkt der Welt..“.

Dieses Bild mit Text war heute früh in meinem Postfach – von meiner Mutter, aus ihrer ganz persönlichen „Reha“ – da muß einem doch das Herz aufgehen!

Und es zeigt, worauf es angkommt: wieder die Lebensfreude zu finden und zuzulassen!

„……Ab 11 h waren wir auf der Piste, so bis halb 4 mit Einkehrschwung. War heute nicht so k.o. und hab mich gut erholt…“

„……Ab 11 h waren wir auf der Piste, so bis halb 4 mit Einkehrschwung. War heute nicht so k.o. und hab mich gut erholt…“

– ein Kommentar über die Vermessenheit –

Richard Smith, ehemaliger Herausgeber des „British Medical Journal“ und Dozent an der Universität Warwick, löste kürzlich eine kontroverse Diskussion zum Thema Krebs aus: Der Tod durch Krebs sei die beste Art zu sterben, so Smith in einem Beitrag auf dem bmj-blog . Er unterscheidet vier Arten zu sterben: 1.den plötzliche Tod, bei dem kein Abschied möglich ist und nichts mehr geklärt, versöhnt, ausgesprochen werden kann. 2.den langsamen Tod durch Demenz, bei dem man sich selbst verliert. 3.den Auf-und-ab-Tod durch Organversagen, bei dem man sich ganz den Ärzten und der Apparatemedizin ausliefert. Und 4. den Krebstod. Dieser sei deshalb die beste Art zu sterben, so Prof Smith, da einem dann die Zeit bliebe, sich zu verabschieden, das eigene Leben zu reflektieren, Botschaften zu hinterlassen, vielleicht die besonderen Plätze ein letztes Mal zu besuchen, die liebsten Lieder zu hören, geliebte Gedichte zu lesen, und sich – entsprechend des eigenen Glaubens – darauf vorbereiten, seinen Schöpfer zu treffen. Dies sei zwar ein romantischer Blick auf das Sterben, aber „es lässt sich mit Liebe, Morphin und Whiskey erreichen“, so Smith.

Ja wenn es denn nur so einfach wär! Derlei beschönigende Darstellungen gehen am Thema vorbei! Bei einer Krebserkrankung ohne Aussicht auf Heilung sitzt immer Eine mit am Bett: die Hure Hoffnung! Und manchmal reichen Morphium und Whiskey eben bei weitem nicht aus – dann hilft nur ein künstliches Koma, wenn der Schmerz unerträglich wird. Oder der Suizid – um sich selbst die Würde zu bewahren und Leid zu beenden, so wie Brittany Maynard am 1. November 2014. Dieses Ringen und Kämpfen beschreibt Wolfgang Herrndorf in seinen Tagebuchaufzeichnungen „Arbeit und Struktur“ sehr anschaulich: »Ein Riesenirrsinn jeden Tag, jeder Tag« und »Ich kann nicht mal das Wort finden, das meinen Zustand beschreibt«. Spätestens mit Christoph Schlingensiefs „So schön wie auf Erden kann´s im Himmel gar nicht sein“ wurde deutlich, dass der Krebstod am Ende eines Lebens sich auf die Lebensweise, -erfahrung und – einstellung bezieht die der Betroffene schon vorher hatte. Ein praktizierender, in Mediation geübter Mönch und Buddhist wird anders in diese Phase treten als einer, der in der Tradition des „Glaubens und Hoffens bis zum Schluss“ lebte und weder den Kampf noch die Liebe zum Leben oder zu seinen Leiben einfach aufgeben kann.

Henning Mankells Aufzeichnungen seiner Krebserkrankung und –therapien scheinen auf den ersten Blick Richard Smith Recht zu geben. Doch schnell wird klar: Mankell war immer schon ein sehr bewusst lebender, reflektierter Mensch. Er gibt offen zu, Tage zu erleben, „…die schwer sind, mutlos. Dann heißt es, die Zähne zusammenzubeißen und sich zu anderen Gedanken zu zwingen.“ Und er schreibt von seiner Angst – so wie viele vor ihm auch. Alleine die Diagnose war für Mankell ein „Abstieg in die Hölle“. Nach monatelangen Therapien konstatiert er wie so viele andere Krebspatienten auch, die wissen, dass der Krebs zwar zur Ruhe gekommen ist aber Heilung nicht mehr möglich ist, sein Leben zu leben „als wäre alles normal.“

Egal ob nun Mankell, Herrndorf oder Schlingensief: jeder Tod ist so individuell wie das Leben selbst und ist die letzte zu bewältigende Aufgabe eines Jeden. Ein Vergleich, welcher Tod nun „besser“ oder „schlechter“ sei und somit die Krebs-Forschung an sich gleich in Frage zu stellen, ist allerdings mehr als vermessen!